煤炭在東盟能源格局中的過去、現在和未來的作用

2025-10-09

中國煤炭經濟研究會

中國煤炭經濟網

10月7日,東盟能源中心(ASEAN Centre for Energy)發布了《煤炭在東盟能源格局中的過去、現在和未來的作用》(The Past, Present, and Future Role of Coal in the ASEAN Energy Landscape)的研究報告。

報告表示,煤炭長期以來一直是東盟能源系統的基礎,支持著經濟發展、能源安全和工業化。它塑造了國家的增長路徑,維持了當地生計,并提供了可以滿足不斷增長需求的負擔得起、可靠的電力能源。

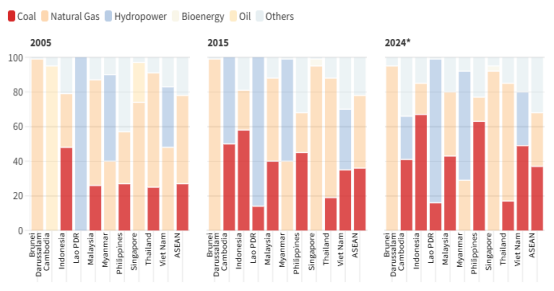

長期以來,煤炭在東盟的能源結構中占據主導地位。在過去的25年里,煤炭在東盟的能源結構中占比接近40%。目前,印尼和菲律賓的煤炭占比保持在60%以上;其次是越南、馬來西亞和柬埔寨,占比在40%以上;泰國與老撾相似,煤炭占比接近20%。

近二十年來東盟電力生產組合中的煤炭占比

煤炭被視為廉價、韌性強的和安全的能源,尤其是在全球天然氣和石油價格波動的情況下。印尼的國內市場義務(DMO)政策,以及馬來西亞的管制電價,一定程度上確保了當地的發電和用電具有負擔得起的能力。

正是這些特性使煤炭成為東盟國家的主導燃料,然而,現在卻帶來了緊迫的挑戰。它也是東盟最大的排放來源,而其持續的增長,可能會將該地區鎖定在與東盟承諾的到2050年實現凈零排放和碳中和相沖突的高碳軌跡上。

跟蹤東盟的進展,揭示了一個由動力和慣性共同定義的能源轉型格局。報告跟蹤了該地區四個最大的煤炭使用國——印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和越南在過去五年中的煤炭轉型進展。確定了四個緩慢進展的挑戰:

· 政策碎片化。源于國際脫碳承諾與國內能源現實之間的不匹配。公眾對快速淘汰煤炭的呼聲經常與監管謹慎發生沖突,導致政策調整和豁免。

· 在快速工業化的AMS適應措施中能源安全是優先事項。盡管有長期的脫碳目標,但能源安全是優先事項推動了持續對燃煤電廠CFPP (Coal-fired power plants-CFPP)的支持依靠,尤其是冶煉廠的自備電廠。

· “沒有新的燃煤電廠CFPP”政策,通常不包括已經批準或正在建設的項目,即使政府承諾限制,仍允許計劃的項目增加新的煤電容量。

· 財務障礙阻礙了加速淘汰。 資產減記、電力采購協議(PPA)的罰款以及可再生能源基礎設施的需求,迫使適應政策措施AMS在提前退役和清潔轉型中高度依賴國際資金。

此外,盡管通過數字化和可再生能源的整合,煤炭業務正在逐步采用更清潔的做法,但這些措施仍然屬于增量性質。它們主要針對運營效率和當地的污染控制,而不是為了符合氣候目標所需的深度脫碳。

報告提出了三個戰略重點,以指導該地區在支持煤炭轉型方面的下一階段政策設計和區域合作:

· 最緊迫的挑戰是打破鎖定循環。 繼續擴大未控制的煤炭產能可能會削弱國家和區域轉型戰略。東盟應建立更強有力的碳和甲烷監測、報告和核實(MRV)系統,協調整個東盟地區的數據,以建立信譽、指導投資決策并展示可量化的進展。如果沒有這些措施,逐步提高的效率將被新產能帶來的排放增長所掩蓋。

· 東盟必須制定反映各國實際情況的煤炭逐步淘汰策略,同時保持與長期氣候目標的一致性。這些策略應優先考慮淘汰最不高效的發電廠,同時在必要時支持臨時的效率升級,以維持能源安全。與此同時,該地區應探索煤炭資源在燃燒之外的其他用途。

· 減少煤炭使用將重塑能源系統,也將重塑地方經濟和勞動力市場。依賴煤炭的地區面臨失業、財政收入減少和社區受損的風險。因此,公平轉型必須超越技術解決方案,包括再培訓、社會保護和經濟多元化。機會在于向關鍵礦產和可再生能源產業的多元化,這些產業與煤炭行業共享治理框架和技能重疊。

報告得出結論,東盟的煤炭發展軌跡最好理解為有序下降和戰略重新配置。即將出臺的2026-2030年東盟能源合作行動計劃(APAEC)必須反映這一現實。它應超越對清潔煤技術的狹隘關注,轉向一個全面的轉型框架,該框架整合了明確的逐步淘汰途徑、煤炭的替代用途、轉型融資動員和以人類為中心的策略。

過去,煤炭支撐了東盟的增長。在短期內,煤炭的持續作用是不可避免的,但其未來必須重新定義。東盟面臨的挑戰是以一種確保可靠能源供應、保護工人和社區,并將該地區定位為未來幾十年具有競爭力、韌性和可持續的能源系統的方式,引導并管理煤炭有計劃分步驟的下降。

關鍵詞:

相關資訊